Apr 29, 2020 | Artículos, Noticias

El vicepresidente de la CIJ, el profesor Carlos Ayala Corao, presenta en el artículo “Retos de la pandemia del covid-19 para el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos”, un análisis sobre cómo deben ser abordados los desafíos que ha traído la pandemia del COVID-19 en los Estados democráticos. El artículo resalta la importancia de que los Estados den respuesta a la crisis generada por la pandemia sin desconocer los derechos humanos y las garantías propias del Estado de Derecho. Esto implica, que las medidas que adopten los Estados no deben restringir los derechos de “manera innecesaria o desproporcionada; y mucho menos (…) desmantelar la Constitución, y restringir el Estado de Derecho y la democracia”.

El profesor Ayala resalta varios elementos que deben considerarse para evitar la vulneración de derechos y garantías de las personas:

- Las medidas adoptadas “deben estar (…) dentro de la Constitución y el Derecho internacional.” Es esencial que se consideren los estándares internacionales, como los principios de Siracusa sobre estados de excepción.

- Las instituciones de control y protección, tanto nacionales como internacionales, y las ramas del poder público, deben funcionar durante los estados de emergencia decretados. En este tema, destaca el rol de la rama legislativa, que ejerce una función esencial durante los estados de emergencia, pues debe “controlar las actuaciones del poder ejecutivo” y “adoptar las leyes, autorizaciones y aprobaciones necesarias.” Por ello, dada las limitaciones que ha creado la pandemia para hacer reuniones presenciales, se deben “introducir métodos complementarios y alternativos” que garanticen el correcto funcionamiento de esta rama del poder.

El poder judicial también tiene un rol esencial durante el estado de emergencia. Específicamente, señala que “en tiempos de emergencias y de medidas extraordinarias, es cuando más se necesita el funcionamiento de los tribunales, independientes e imparciales, para proteger los derechos de las personas y controlar los excesos del poder. La justicia no se puede poner en cuarentena, porque entonces la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos también entran en cuarentena.” Por lo anterior, al igual que la rama legislativa, “los tribunales deben reinventarse, para permitir, que, con respeto a las medidas de distanciamiento social y aislamiento, puedan seguir cumpliendo sus funciones de manera continuada e ininterrumpida.”

- Las medidas excepcionales que se adopten deben ser “necesarias, graduales, temporales, idóneas y proporcionales”. Adicionalmente, estas medidas “deben estar contenidas y expresadas en actos jurídicos formales, debidamente motivados, publicados oficialmente y divulgados adecuadamente.”

- Dentro de las medidas excepcionales adoptadas por los Estados, deben incluirse medidas que garanticen la seguridad jurídica de obligaciones contractuales y extracontractuales.

- Las medidas excepcionales deben tener “en cuenta la necesidad de un trato diferenciado por grupos sociales.” En particular, se debe considerar los efectos que las medidas, como las cuarentenas obligatorias, pueden tener en las mujeres, las poblaciones pobres, las poblaciones indígenas, los niños y las niñas y las personas privadas de la libertad.

Por otro lado, el artículo explora las limitaciones que han sufrido varios derechos humanos durante la pandemia. Entre estos derechos, el artículo analiza el derecho a reunirse públicamente o circular públicamente en grupos de personas, el derecho a la libertad de cultos y a la libertad religiosa, el derecho al voto, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la salud.

Por otra parte, el artículo recuerda que las medidas adoptadas por los Estados están “sometidas a regulaciones y controles internacionales”. Sobre este punto, subraya las obligaciones que adquieren los estados en virtud de tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.

Por último, el profesor Ayala reflexiona acerca de la importancia del respeto de la democracia y el Estado del Derecho para hacer frente a la pandemia. Así, menciona que, “debemos repensar el funcionamiento del Estado, porque tampoco será lo mismo después de esta pandemia. El Estado -al igual que el sector privado- ha probado ser una institución esencial para hacer frente al grave problema de salud pública que ha causado la pandemia. Pero no se trata de cualquier Estado, sino del Estado democrático; sometido al Derecho; respetuoso de los derechos; eficaz en sus acciones y respuestas; aliado, cooperador y coordinador de los esfuerzos de la sociedad; abierto al debate y a las críticas de su gestión; transparente en el manejo de los recursos; y responsable. Por ello, aun en tiempos extremadamente difíciles, ante situaciones de extraordinarias se debe asegurar el funcionamiento eficaz de los poderes públicos del Estado de Derecho, para así garantizar la democracia, el control del poder y los derechos humanos.”

Foto: © UNHCR/Allana Ferreira

En PDF: RETOS-DE-LA-PANDEMIA-COVID-News-Feature-Articles-2020-SPA

Apr 8, 2020 | Noticias

Por décadas, un número importante de colombianos han sido víctimas de crímenes atroces relacionados con el conflicto armado. En particular, los defensores de derechos humanos han sido blancos de violaciones de derechos humanos y abusos serios, como asesinatos, amenazas de muerte y hostigamientos.

Solo este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha recibido información sobre 56 posibles casos de asesinatos de defensores de derechos humanos. Desafortunadamente, el brote del COVID-19 no ha detenido la violencia contra defensores de derechos humanos.

Al respecto, desde el primer caso confirmado de COVID-19 en el país, el 6 de marzo de 2020, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional han reportado el asesinato de seis defensores de derechos humanos. Los perpetradores de estos crímenes todavía no han sido identificados.

En igual sentido, las violaciones de derechos humanos y abusos contra comunidades locales tampoco se han detenido. A decir verdad, lo contrario parece ser lo cierto. Así, por ejemplo, se ha denunciado que grupos armados ilegales, incluyendo grupos paramilitares y nuevos grupos formados por disidentes de la guerrilla de las FARC-EP, están aprovechado la pandemia para cometer acciones ilegales con mayor libertad, principalmente en áreas rurales del país. Entre las acciones cometidas por estos grupos, se destaca el desplazamiento forzado de 250 personas y el confinamiento de 770 familias por los combates entre un grupo paramilitar y un grupo guerrillero. Ambas acciones tuvieron lugar en la región pacífica del país, en la cual el conflicto se ha intensificado luego del Acuerdo Final de Paz. Adicionalmente, se conoce de al menos tres desmovilizados de las FARC-EP que han sido asesinados en marzo de 2020.

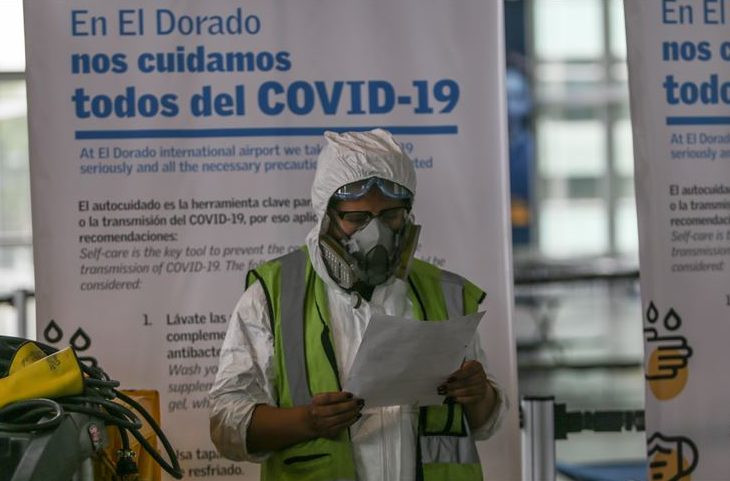

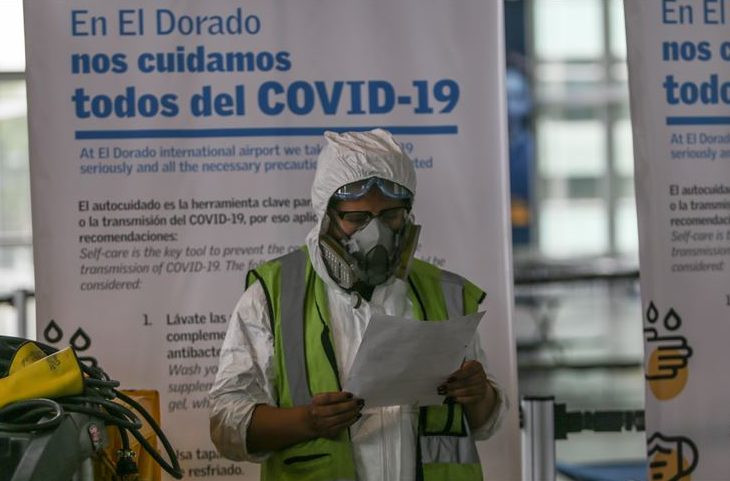

A pesar de la gravedad de la situación anteriormente descrita, la respuesta del gobierno colombiano a la crisis provocada por el COVID-19 se ha centrado en la creación e implementación de medidas no relacionadas con el conflicto. Al respecto, el gobierno ha decretado regulaciones de gran importancia para mitigar los efectos sociales y económicos creados por el virus. Entre otras regulaciones, el presidente decretó un estado de emergencia y una cuarentena nacional obligatoria por 19 días desde el 25 de marzo de 2020. De igual forma, el gobierno estableció una serie de ayudas sociales y económicas en favor de quienes se verán más afectados por la cuarentena.

Ninguna de estas medidas fue diseñada considerando la situación particular de los defensores de derechos humanos. Como consecuencia, su protección no es un elemento central de las políticas colombianas para hacer frente a la pandemia. Si se considera que la implementación del Acuerdo Final de Paz y los derechos de las víctimas no son prioridades del actual gobierno, el enfoque adoptado no es completamente inesperado. En todo caso, para ser justos, se debe reconocer que los programas estatales para la implementación del Acuerdo han continuado operando durante la pandemia.

Ahora bien, podría argumentarse que la pandemia tiene el potencial de afectar predominantemente derechos humanos que no están relacionados con el conflicto armado. Por lo tanto, desde este punto de vista, la priorización de medidas no relacionadas con el conflicto armado está justificada y es requerida. Si bien esta posición se basa en una premisa valida, que es que la pandemia causada por el COVID-19 crea varios desafíos que van más allá de los problemas de derechos humanos relacionados con el conflicto, ignora un elemento central de la realidad colombiana: la existencia de un conflicto en curso.

Actualmente, el conflicto afecta directamente una parte considerable de la población colombiana, incluyendo la mayoría de los defensores de derechos humanos. Sobre este tema, fue reportado que, el año pasado, las acciones cometidas por grupos ilegales en el marco del conflicto afectaron a al menos 10 de los 32 departamentos de Colombia. En ese sentido, ignorar la importancia del conflicto puede llevar a que algunas medidas para hacer frente a la pandemia resulten ineficaces. Lo anterior, ya que, en las zonas afectadas por el conflicto, la protección de los derechos humanos requiere abordar los desafíos específicos que la pandemia ha creado en esos territorios. Por ejemplo, la presencia de grupos ilegales puede conllevar a que no se realicen pruebas para el COVID-19 a los miembros de las comunidades locales o que no puedan acceder a servicios de salud. Igualmente, debido a la cuarentena, los grupos ilegales pueden identificar más fácilmente la localización de defensores de derechos humanos y tomar represalias contra ellos.

En relación con los defensores de derechos humanos, también debe mencionarse los problemas relacionados con el acceso a medidas de seguridad adecuadas. Sobre este tema, Amnistía Internacional ha denunciado que los esquemas y medidas de seguridad de algunos defensores de derechos humanos han sido reducidos por la pandemia. De igual forma, una organización no gubernamental local expresó preocupación por la decisión de la Unidad Nacional de Protección de suspender indefinidamente las sesiones de la Comisión en donde se definen las medidas de protección.

En consideración con lo anterior, y más allá de las consideraciones políticas y de las prioridades generales del gobierno, es imperativo que el gobierno adopte una perspectiva integral para enfrentar la pandemia. Esto implica abordar el impacto diferencial que la pandemia puede tener en las personas que lideran los procesos de transformación social y legal, en las zonas afectadas por el conflicto. En particular, deben implementarse o adaptarse medidas eficaces de protección para defensores de derechos humanos durante la crisis del COVID-19. Asimismo, deben garantizarse y cumplirse los derechos de acceso a un recurso efectivo y a la reparación, de conformidad con los estándares internacionales.

Adicionalmente, el gobierno nacional debe hacer mayores esfuerzos para obtener un cese de hostilidades humanitario por parte de todos los grupos ilegales durante la crisis del COVID-19. Un cese de hostilidades humanitario contribuiría a (i) proteger a la población civil contra actos violentos, (ii) implementar las medidas relacionadas con la pandemia en las zonas de conflicto y (iii) evitar la proliferación del virus en comunidades vulnerables. Esta es una medida crucial que ya ha sido solicitada por organizaciones civiles nacionales, el jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, la OEA y algunos parlamentarios. Hasta la fecha, solo un grupo armado ilegal ha aceptado un cese de hostilidades: el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla activa más grande en Colombia, la cual decretó un cese al fuego unilateral durante abril.

En conclusión, reconocer la importancia del conflicto es esencial para hacer frente a las implicaciones en los derechos humanos creadas por las crisis del COVID-19. Esto es necesario para contar con políticas integrales que enfrenten la pandemia, así como para asegurar que los problemas y necesidades en las zonas afectadas por el conflicto no sean desconocidas y agravadas durante la crisis del COVID-19. Sobre este punto, como recientemente fue afirmado por el Secretario General de Naciones Unidas, debe tenerse presente que las personas más vulnerables durante un conflicto son también quienes tienen mayor riesgo de sufrir pérdidas devastadoras como consecuencia de esta pandemia.

Apr 3, 2020 | Comunicados de prensa, Noticias

Miles de personas pertenecientes a los Pueblos Indígenas de Guatemala (Mayas, Garífunas y Xincas), corren el riesgo de ser víctimas de la pandemia COVID-19, si el Gobierno no les provee, de manera inmediata, la información necesaria y les asegura el acceso a un adecuado servicio de salud, sin discriminación, afirmó hoy la CIJ.

“Los Pueblos Indígenas de Guatemala, enfrentan el riesgo de sufrir los efectos destructivos de la pandemia COVID-19, debido a la discriminación histórica y sistemática en su contra; lamentablemente, en la actual crisis, los Pueblos Indígenas no tienen acceso a información clara y sencilla, para saber cómo protegerse de la pandemia y cómo ser protegidos durante la emergencia, por el Sistema de Salud”, afirmó Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.

“Las comunidades indígenas que más podrían sufrir los efectos de la pandemia, son aquellas que sufren el abandono absoluto del Estado de Guatemala y viven en extrema pobreza en la frontera con México en el norte y occidente del pais”, añadió.

La CIJ requirió a las autoridades del Gobierno de Guatemala, que garanticen que fluya información clara sobre medidas concretas de salud pública, en los idiosmas Mayas (Ixil, Quiché, Mam, Q´eqchí, Kakchiquel, Canjobal, Chuj y otros), así como en los idiomas Garífuna y Xinca.

Durante la pandemia, el Estado de Guatemala no ha tomado en cuenta las dificultades (financieras, geográficas, tecnológicas y barreras lingüisticas) que enfrentan los Pueblos Indígenas, en lo que respecta al acceso a la información. Por el otro lado, la CIJ ha observado que la información sobre las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia, ha sido comunicada en forma muy limitada.

Los Pueblos Indígenas han sido excluidos del Sistema Oficial de Salud, por la discriminación de que son objeto y por la falta de recursos gubernamentales que se invierten en el Sistema de Salud, luego de los procesos de privatización de los servicios sociales, que se han venido implementando a partir de la firma de los Acuerdos de Paz.

“La debilidad del Sistema de Salud Pública, la prevalencia del racismo existente desde siglos atrás y la marcada desigualdad que sufren los Pueblos Indígenas, agravan aún más el impacto potencial que el Corona virus y la pandemia podrán tener en los Pueblos Indígenas”, afirmo Cadena.

La CIJ insta al Estado de Guatemala a tomar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para preservar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas durante la presente emergencia y específicamente, para preservar el derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda; asímismo, para garantizar una vida digna a los Pueblos Indígenas, libres de cualquier amenaza a sus derechos civiles y políticos.

“Todas las medidas que el Gobierno implemente para mitigar los efectos de la pandemia, deben ser estrictamente necesarias, legítimas, proporcionadas y temporales”, afirmó Cadena.

“Hay algunas garantías como el derecho a la Reparación y el Derecho de Acceso a la Justicia, que no pueden limitarse ni suspenderse en ninguna circunstancia, ya que son vitales para que las y los ciudadanos, incluidos los Pueblos Indígenas, puedan defender sus derechos. Tomando en cuenta que la presente pandemia afecta el Sistema Legal en diferentes formas, el Gobierno de Guatemala tendrá que tomar medidas específicas para evitar la discriminación en contra de los Pueblos Indígenas y para garantizar el Derecho de Acceso a la Justicia, durante la pandemia”, finalizó Cadena.

Mar 30, 2020 | Eventos, Noticias

Los países de América Latina han adoptado diversas medidas excepcionales para enfrentar la pandemia, gestionar la crisis sanitaria y adoptar cuarentenas de la población. Estas medidas tienen efectos directos sobre los derechos básicos y las libertades de las personas.

Por este motivo, vale la pena preguntarse: ¿Cómo han reaccionado los sistemas de justicia frente a esta situación? ¿Qué se requiere para seguir garantizando el acceso a la justicia en esta coyuntura? ¿Cómo afecta la pandemia la prestación de los servicios de justicia? ¿Cómo puede innovar la justicia para dar una respuesta a las nuevas y crecientes demandas ciudadanas?

Por esto, la CIJ apoya una iniciativa que es liderada por un grupo de mujeres de América Latina que trabajan en temas de justicia en la región, que pretende analizar la respuesta de los sistemas de justicia frente a la emergencia generada por la pandemia. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de DPLF, la Fundación Construir, la Fundación Tribuna Constitucional, el Observatorio de Derechos y Justicia, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho.

Los conversatorios se llevarán a cabo en español y a través de la plataforma Zoom; las inscripciones para cada conversatorio se pueden realizar enviando un correo electrónico a: info@dplf.org Las personas inscritas recibirán el link donde se podrá seguir la actividad.

Los primeros tres conversatorios son los siguientes:

- Servicios esenciales de la justicia en tiempos de emergencia: 2 de abril

14 horas México-Centroamérica/ 15 horas Colombia-Perú-Ecuador/ 16 horas Washington-Bolivia/ 17 horas Chile -Argentina

- Teletrabajo y judicatura: juezas en la primera línea de la justicia: 7 de abril

14 horas México-Centroamérica/ 15 horas Colombia-Perú-Ecuador/ 16 horas Washington-Bolivia/ 17 horas Chile -Argentina

- Innovando en la justicia en tiempos de emergencia: 9 de abril

14 horas México-Centroamérica/ 15 horas Colombia-Perú-Ecuador/ 16 horas Washington-Bolivia/ 17 horas Chile -Argentina

Feb 19, 2020 | Comunicados de prensa, Noticias

Junto con Sizani Ngubane, de Sudáfrica, y Norma Librada Ledezma, de México, Huda era una las tres defensoras de los derechos humanos seleccionadas como finalistas para el Premio por un jurado formado por diez de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, incluyendo la CIJ.

La ceremonia de entrega del Premio Martin Ennals 2020, copatrocinada por la Fundación Martin Ennals y la Ciudad de Ginebra, se celebró hoy, y por primera vez en la historia del galardón, los tres finalistas son mujeres.

“Las defensoras de los derechos humanos corren los mismos riesgos que cualquier defensor de los derechos humanos, pero al ser mujeres, debido a su género están expuestas también a determinadas formas de violencia y violaciones de derechos humanos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos son sometidos a menudo a estigmatización y exclusión por líderes comunitarios, grupos religiosos, e incluso miembros de su familia”, afirma la alcaldesa de la Ciudad de Ginebra, Sandrine Salerno.

“La Fundación Martin Ennals se siente especialmente orgullosa de honrar y apoyar este año por sus logros a tres resilientes defensoras de los derechos humanos: nuestra galardonada, Huda Al- Sarari, y nuestras dos finalistas, Sizani Ngubane y Norma Librada Ledezma. Esperamos que el premio sirva para dar a conocer sus logros y crear sólidos mecanismos de protección en torno a ellas”, explica Philippe Currat, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Martin Ennals.

“Ser defensor de los derechos humanos en Yemen es una tarea sumamente difícil, y ser mujerhace que resulte aún más ardua. En una sociedad dominada por hombres, he tenido que demostrar mi valía quizá 10 veces más que un hombre”, explica Huda.

A pesar de las amenazas, campañas de difamación y sacrificios que ella y su familia han soportado, Huda continúa estando al lado de las familias de quienes han desaparecido.

“Recibir el Premio Martin Ennals para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos significa muchísimo para mí. Me da una gran fuerza y valor para continuar esta lucha por la justicia”, afirma. “Creo que el Premio será de enorme importancia para llamar la atención sobre el sufrimiento constante de las víctimas de detención arbitraria, abusos y tortura en Yemen”, asegura.

Hans Thoolen, presidente del Jurado del Premio Martin Ennals, señala: “Felicitamos a Huda por la labor que ha realizado, no sólo en el contexto de la guerra civil que sufre Yemen, sino también en un país donde las mujeres luchan todavía por expresar sus derechos políticos y civiles. El legado de Huda es esencial, pues sus exhaustivas investigaciones y su búsqueda de rendición de cuentas servirán para que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.”

Las dos finalistas del Premio Martin Ennals de este año son Sizani Ngubane (de Sudáfrica) y Norma Librada Ledezma (de México).

Sizani es una defensora de los derechos humanos que promueve el derecho de las mujeres sobre la tierra en las zonas rurales de Sudáfrica. También presta apoyo a las mujeres para que tengan acceso a la educación, y lucha por el fin de la práctica tradicional conocida como ukuthwala, consistente en el secuestro y matrimonio forzado de niñas y mujeres.

Norma es la fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas. Ha ayudado a realizar más de 200 investigaciones sobre casos de feminicidio, desaparición forzada y trata de personas ocurridos en Chihuahua (México).

Las organizaciones miembro del Jurado del Premio Martin Ennals han alabado el compromiso y los enormes logros de ambas en sus respectivos países.

La Ciudad de Ginebra patrocina la ceremonia de entrega del Premio, junto con la Fundación Martin Ennals, desde 2008 como parte de su hondo compromiso con la defensa de los derechos humanos. El apoyo que presta la ciudad, por medio de su Servicio de Solidaridad Internacional, refleja su misión de promover los derechos humanos en el ámbito internacional y

El Jurado del Premio Martin Ennals está integrado por diez de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo: la CIJ, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights First, el Sistema Internacional de Información y Documentación sobre Derechos Humanos (HURIDOCS) , el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Front Line Defenders, Human Rights Watch y la Organización Mundial contra la Tortura.

Contacto

Olivier van Bogaert, Director de comunicación de la CIJ, miembro del jurado, t: +41 22 979 38 08 ; e: olivier.vanbogaert(a)icj.org

Universal-MEA2020bios-News-2019-SPA (biografías completas de las finalistas, en PDF)

Para ver la ceremonia

https://www.facebook.com/MartinEnnals/videos/2552501445008021/

Feb 13, 2020 | Artículos, Incidencia, Noticias

La CIJ pide al Presidente Giammattei que vete la ley que contiene las reformas al Decreto del Congreso de la República 4-2020 que regula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales.

Desde el año 2019, el Congreso de la República viene tratando de implementar una agenda legislativa “regresiva”, que socava el respeto de los derechos humanos.

En este caso, se trata de una ley que afecta el derecho constitucional de Libertad de Asociación, así como otros derechos que la CIJ en Centro América ha desarrollado en la carta correspondiente.

Además, el Congreso ha intentado reformar la Ley relacionada con el Programa Nacional de Resarcimiento para incluir la posibilidad de otorgar amnistía a quienes cometieron crímenes graves.

Por otro lado, la Ley relativa a la Familia, de llegar a aprobarse afectaría los derechos de la comunidad LGBTI en Guatemala.

También ha intentado aprobar reformas a la Ley de Orden Público, sin tomar en cuenta los principios de la Seguridad Democrática.

Estas son sólo algunas de las leyes, que forman parte de la agenda legislativa regresiva en materia de derechos humanos.